打造一支高效的科研团队,核心在于如何让一群有才华、有个性的人在复杂的目标和资源条件下,形成一个整体,持续产出成果。这不是简单的分工合作,而是一个需要深思熟虑、动态调整的系统工程。

章节一 我们如何形容一支高效的团队?

一、目标不清,团队注定散乱

没有清晰目标的团队,就像一艘没有航向的船,资源再多也会浪费。高效团队的第一步,是让每个人都清楚“我们为什么存在”“我们要去哪”。目标必须具体且可衡量,比如“在两年内完成某项技术的原型开发”,而不是模糊的“推动领域进步”。更重要的是,目标不能一成不变,科研本身充满不确定性,团队需要定期回顾和调整目标,确保方向始终正确。

比如,NASA的火星探测项目,目标明确到每个阶段的任务:从技术验证到数据采集,再到未来载人任务的准备。这种分阶段的清晰目标,让团队在复杂的任务中始终保持高效。

二、资源分配,决定团队的天花板

资源是科研的“燃料”,但分配不合理,燃料再多也会烧空。高效的资源分配,既要考虑物质资源(设备、资金),也要关注人力资源(成员的技能和背景)。比如,实验设计交给经验丰富的研究人员,数据分析则由技术专长的成员负责。这样既能发挥每个人的优势,也能避免资源浪费。

但资源分配不是简单的“分蛋糕”,还需要动态调整。比如,谷歌的科研团队会根据项目进展实时优化资源,确保关键任务始终有足够的支持。这种灵活性,是团队在不确定性中保持高效的关键。

三、多样性是创新的源泉,但协作是效率的保障

一个高效的科研团队,必须在多样性与协作效率之间找到平衡。多样性带来不同的视角和创新能力,但过多的多样性会增加沟通成本。团队需要通过开放的沟通机制和文化建设,把多样性转化为协作的优势。

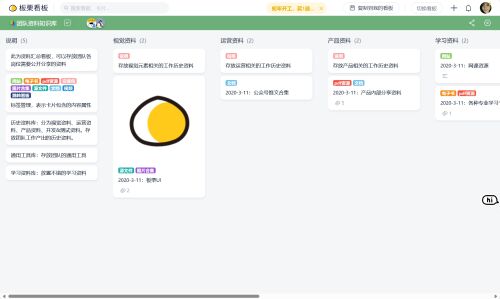

例如,好的团队会通过板栗看板、幕布、思维导图等工具,将内部项目、资料库相应挂载公开,各取所需、各尽所能,将团队内部的多样性和创新资源充分调动起来。

四、拥有激励机制,不只是奖励,更是认可

科研工作充满挑战和不确定性,团队成员需要持续的动力。激励机制不仅包括物质奖励(奖金、晋升),更需要精神层面的认可和成长机会。比如,斯坦福大学的科研团队会通过学术交流和职业发展规划,帮助成员实现个人价值,同时增强团队的凝聚力。

更重要的是,激励机制要与团队文化结合。一个注重创新的团队,可能更需要通过表彰创新成果来激发成员的创造力;而一个注重协作的团队,则可以通过团队建设活动增强成员的归属感。

五、文化是团队的灵魂,创新与合作缺一不可

团队文化决定了成员的行为模式和协作方式。高效的科研团队,必须营造一种开放、创新、合作的氛围。比如,麻省理工学院的科研团队通过组织创新工作坊和跨学科合作项目,激发成员的创造力,同时增强团队的凝聚力。

文化不是一蹴而就的,它需要通过日常的管理行为和活动逐步塑造。比如,定期的团队建设活动、开放的沟通环境、对失败的包容态度,都是文化建设的重要手段。

六、长预期风险管理,决定团队的韧性

科研充满不确定性,风险是不可避免的。高效的团队,必须具备预见和应对风险的能力。比如,通过建立风险登记册,记录潜在风险及其应对措施,团队可以在危机发生时迅速反应。同时,预留缓冲时间和资源,为突发情况提供保障。

高效的团队,必须在短期目标和长期发展之间找到平衡。通过定期的评估和反馈机制,团队可以不断优化工作方法和流程。同时,鼓励成员持续学习和成长,为团队注入新的活力。

高效科研团队的本质,是在资源有限、目标明确、成员多样化的条件下,通过科学的管理和文化建设,最大化地实现团队目标。这不仅需要清晰的目标和合理的资源分配,还需要通过开放的沟通机制、有效的激励措施和持续的文化建设,激发团队的潜力。

章节二:高效团队的协作策略

在当今复杂的科研环境下,团队协作效率对于科研成果的产出至关重要。它不仅涉及团队内部成员之间的紧密合作,还包括与外部合作伙伴的有效沟通与资源整合。增强团队内外协作效率需要从多个方面入手,包括明确目标与分工、建立高效沟通机制、培养团队文化等。以下是具体策略:

在交叉学科融合与技术迭代加速的科研生态中,协同效率已成为制约创新产出的关键变量。本文从组织行为学与创新管理双重视角,系统构建科研团队内外部协同优化框架,具体策略如下:

一、内部协同机制优化路径

(一)科研目标动态管理

阶梯式目标分解:采用SMART原则将战略性科研目标分解为可操作的阶段性任务。例如,脑机接口研发团队设定"季度实现神经信号解码准确率提升15%"等量化指标。

矩阵式任务分配:构建PI(首席研究员)-Co-PI双轨制,根据科研人员H指数、技术专长建立动态任务矩阵。如在基因编辑项目中,生物信息学专家负责算法开发,分子生物学家主导体外验证。

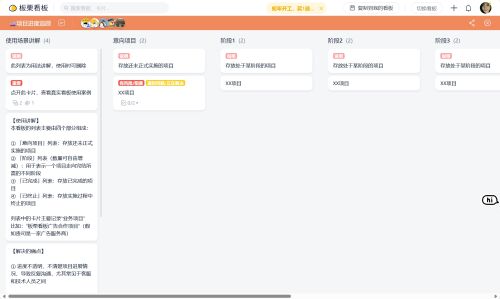

敏捷响应机制:建立科研进度看板管理系统,当实验数据出现显著偏差时,24小时内启动任务重分配流程。

(二)科研信息流通体系

全维度沟通矩阵:通过板栗看板、飞书文档等工具搭建Slack+GitLab+电子实验室记录本(ELN)三位一体平台,实现代码(≤1h响应)、数据(≤4h同步)、文档(≤24h归档)分级处理。

学术交流范式:推行"晨间咖啡学术"(每日30分钟非正式讨论)与"月度进展答辩"制度,要求成员使用Feynman技巧阐释复杂概念。

知识沉淀机制:建立团队专属知识图谱,通过NLP技术自动提取会议纪要中的技术洞见,形成可检索的科研资产。

(三)科研资源配置策略

设备共享经济:运用区块链技术建立大型仪器预约系统,通过智能合约实现跨课题组机时竞价分配,使冷冻电镜等稀缺资源利用率提升40%以上。

数据治理框架:构建符合FAIR原则(可发现、可访问、可互操作、可重用)的科研数据库,设置数据管护员(Data Steward)岗位。

动态补给机制:设立占研发预算5%的敏捷资源池,用于快速响应预印本论文同行评议提出的实验补充要求。

二、外部协同网络构建方案

(一)产学研协同创新

技术路线图共建:与产业伙伴建立技术雷达小组,每季度更新技术成熟度(TRL)评估,联合申报重点研发专项。如某纳米材料团队与车企共建电池实验室,共享30%研发设施。

风险共担契约:设计里程碑式资助协议,企业按阶段性成果支付研发经费,研究机构保留基础知识产权,应用专利实施交叉许可。

(二)学术共同体嵌入

人才旋转门计划:与QS前50高校建立客座研究员制度,要求团队成员每两年累计驻点合作机构≥3个月,推动隐性知识转移。

预印本协作网络:在arXiv等平台建立团队专栏,对高潜力研究方向发起开放式协作邀请,通过贡献值计量分配论文署名权。

学术活动品牌化:打造年度国际研讨会IP,设置"颠覆性技术挑战赛"环节,吸引全球青年学者提交概念验证方案。

(三)科研供应链优化

耗材智慧采购:开发实验耗材需求预测模型,与供应商共享库存数据,使常用试剂采购周期缩短至72小时。

设备联合开发:与精密仪器厂商共建用户委员会,将科研需求直接植入产品迭代路线,某质谱团队通过该模式获得定制化离子源模块。

(四)科研用户共创

临床反向创新:在转化医学领域建立医生科学家工作坊,采用设计思维(Design Thinking)方法重构研究问题。某肿瘤团队据此调整类器官培养方案,使药敏试验临床相关性提升28%。

公民科学计划:通过Zooniverse平台发起万人级数据标注项目,利用众包力量加速天文观测数据处理,同时培育潜在合作者群体。

随时随地看视频

随时随地看视频